一场内部朗诵排练还没开始,大厅里已经悄然安静下来。

站在台上的,是一位年过八旬的老人。他西装挺直,手握诗集,身形笔挺,开口那一瞬,声音低沉而稳重。

“我愿是激流……”字正腔圆,情绪饱满。

这是老演员达式常,在83岁生日前夕,献上的一次公开朗诵。

许多年轻演员听完后红了眼眶——不是被诗感动,而是被眼前这个老人震撼。

60多年来,站上舞台,他始终闪闪发光。

01 破屋寒窗出俊才,穷人孩子扛起梦想

1940年10月,达式常出生在上海。

那年冬天特别冷,家里人多,炉子烧的煤却少得可怜。

他是最小的孩子,上面有几个哥哥姐姐,全靠父亲在码头账房挣来的微薄收入度日。

两岁那年,父亲失业,全家陷入困境。母亲靠给人洗衣服养活孩子,一天干七八份杂工是常事。

就是在这样的日子里,达式常长大了。

他不淘气,也不娇气,唯一的爱好就是——看书、念书、听广播。

小学在资助下读完,初中成绩优异,顺利考入当时有名的格致中学。

身材高挑、气质温和,又聪明懂事,这个男孩在校园里格外扎眼。

中学时参加话剧演出,在一场剧里扮演苏联英雄“舒拉”,第一次站上舞台。他紧张得手都抖,但全场掌声雷动。那一刻,他的命运开始转向。

1959年,他瞒着家人,悄悄报考了刚成立的上海电影专科学校。

表演系录取通知书寄来时,母亲沉默很久。最后,她点头说:“既然选了,就坚持。”

就这样,家里最小的孩子,成了第一个走进电影世界的人。

02 恋爱没有玫瑰,有病照顾,有难一起扛

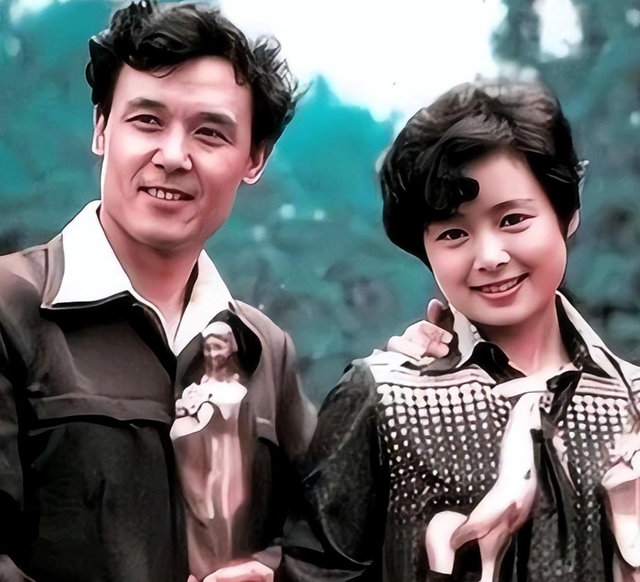

上电影专科学校后,他遇见了那个影响他一生的女孩。

她叫王文皓,个子不高,喜欢坐在阅览室靠窗的位置看书。

他注意她很久。不是因为她美,是因为她安静、专注。

两人经常在阅览室“偶遇”,后来因一本借阅重复的专业书搭了话,话一多,就成了朋友。

王文皓出身农村,早年父母去世,是哥哥一手供她读书。

身上没有娇气,反而更懂人情冷暖。

两人从书聊到电影,从表演聊到人生,越聊越投机。很快就成了校园里的“文艺情侣”。

但命运又一次考验他们。

王文皓大二时声带严重充血,一度说不了话,被迫休学。

家境困难,她不想回家给哥哥嫂嫂添负担。达式常说:“那就住到我亲戚家,我照顾你。”

于是,学校之外,阅览室之外,他们开始了更深的相处。

他每天帮她熬粥、送药,逗她笑、鼓励她。那一年,她最虚弱,他最坚定。

她想过分手,但他说:“你不是我的负担,是我的心事。”

就这样,他们熬过了人生的第一道坎。

03 小房成家,两人合力渡过最难的八年

1962年,达式常毕业进入上影厂。王文皓次年毕业,被分配到上海美术电影厂。

两人很快结婚。婚礼没有,戒指没有,只有一间6.8平米的小房子和两碗热腾腾的挂面。

第一顿新婚饭,是他亲手煮的。

没有浪漫,但满满的踏实。

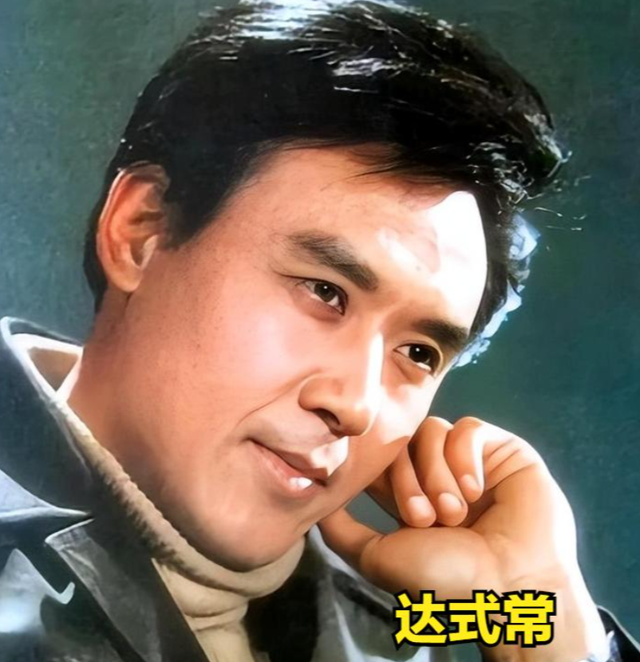

第二年,达式常主演的《年轻的一代》上映。他饰演地质队员林育生,一炮而红。

观众爱他的脸,更爱他那份英气、坚定、正气。

信件像雪片一样飞来,大多是表白。他怕妻子多想,一封没拆,全交给王文皓。

她看着那些照片信纸,笑着说:“给你的人很多,但你是我的。”

他们住着老破小的房子,却有着最牢固的感情。

但1966年开始,两人迎来了人生最大的一场风暴。

达式常因出身问题被下放。妻子本可留在上海工作,却主动请缨,陪丈夫一同改造。

风吹日晒,砍柴种地,没日没夜。他演戏的手开始起老茧,她瘦得不到90斤。

1970年,他们的女儿出生。没有医生,条件艰苦,母女差点一起挺不过去。

这对苦命夫妻,就这样把孩子抱进了世界,也熬过了最难的八年。

04 红透全国,却一生不买车,生活简朴至极

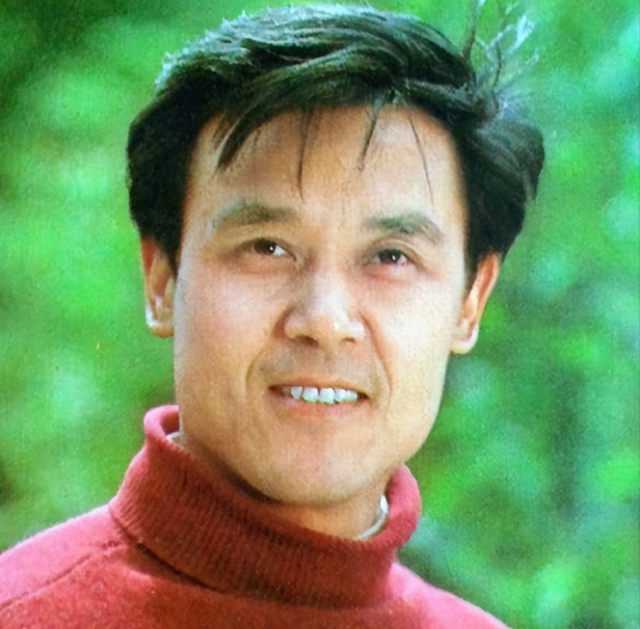

1973年,达式常重返上影厂。

他用更成熟的状态,接连出演《春苗》《难忘的战斗》《万里征途》《燕归来》等电影,再次成为全国观众心中的“国民男神”。

1980年,《燕归来》让他拿下大众电影百花奖“最佳男主角”。

那时全国上下认识了这位身高一米八三、气质儒雅、演技细腻的演员。

但他从不摆谱。

住的还是小两居,衣服从不穿名牌,生活一如既往地节俭。外出也不用专车,一人挤公交、地铁,最多打辆车。

别人问他怎么从不买车?

他苦笑。

原来,拍戏时两次严重车祸成了他一生的阴影。一次差点撞上群众,一次撞到山体,自己和同事都受伤流血。

从那以后,他就发誓:再不开车,也不买车。

他说:“不想让速度毁了自己,也毁了别人。”

05 帅了一辈子,也暖了一辈子

很多人都问:长得这么帅,演艺圈那么复杂,他真的一生只爱一个女人?

是的。

几十年来,他身边从不缺倾慕者,但他只认一个名字——王文皓。

拍亲热戏前他会先征求妻子的意见,出差归来第一时间给妻子买药、送花。

而王文皓从未怀疑过他。

有一次,他不在家,有陌生女孩闯进来找他,妻子吓坏了。回家后他火冒三丈,立马在门口立了块木牌:“非请勿入,否则报警。”

他妻子调侃说:“你就一直演,让她们只能看见你的脸,得不到你的人。”

他们的感情,经历风雨,愈发牢固。

女儿大了,家庭稳定了,他开始减少接戏。陪妻子种花、煮汤、看书,过平静日子。

06 岁月不败少年,白发不改初心

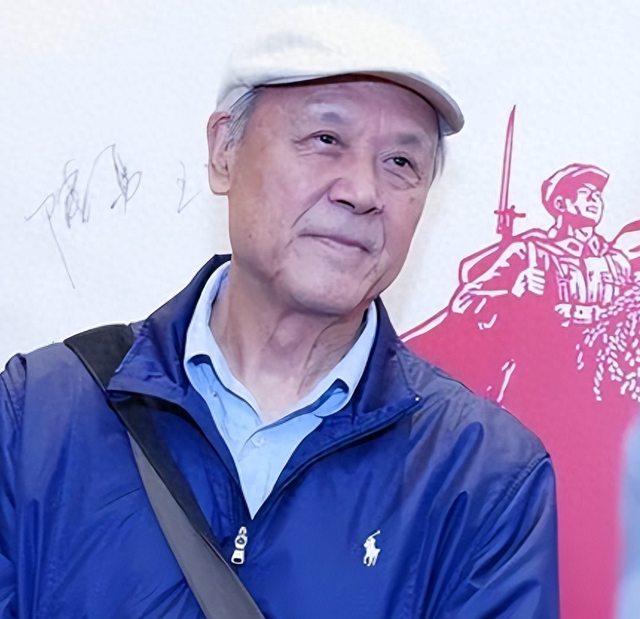

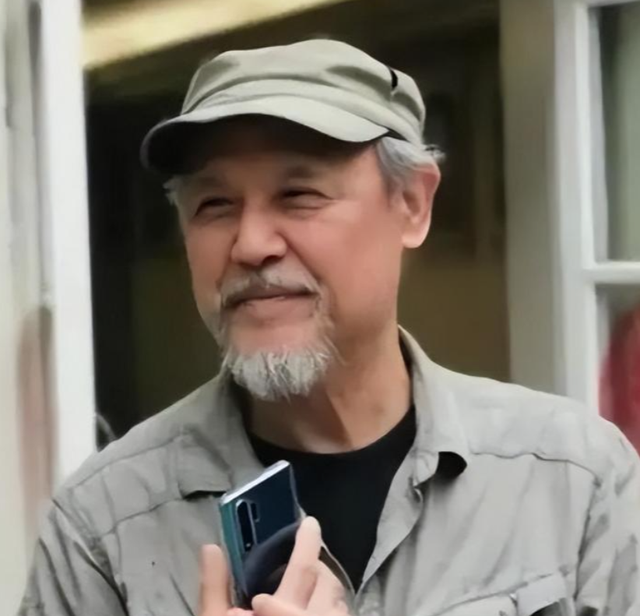

如今,达式常84岁了。

虽然头发白了,走路慢了,但依旧不躺平。他不拍烂戏,不上综艺,偶尔参与配音或舞台朗诵。

每天早上,他准点出门。坐地铁、走楼梯,自己背包,自己提剧本。

年轻人见到他,都会下意识放慢脚步。不是因为他老,而是因为敬重。

他不是被名利推上来的演员,而是被作品托起的艺术家。

他不炒作、不炫富、不消费家庭,但他用一生,证明了“演员”二字的分量。

尾声:

他没有豪宅,却有踏实生活。

他没有风流绯闻,却有一段忠贞爱情。

他不是高调的明星,却是低调的楷模。

在他身上,看不到娱乐圈的浮躁,却能看到老一辈演员的骨气和品格。

如今的他,依旧是那个年轻时站在话剧舞台上挺直脊背的男孩。

只不过,那身制服换成了布衣,那头乌发换成了银丝。

但眼神没变,信念没变。

他叫达式常,一个帅了一辈子,也正气了一辈子的演员。

也是,这个时代最值得尊敬的一位老先生。